Recherche

Résultats de la recherche

2104 résultats trouvés

La recherche de provenance en Suisse et la situation du Kunsthaus de Zurich

Alors que la Confédération helvétique s’apprête à créer une commission de restitution des biens culturels spoliés, le Kunsthaus de Zurich annonce le développement d’une « nouvelle stratégie pour la recherche de provenance ». S’agit-il d’un changement plus général observé en Suisse quant au renforcement des politiques de recherche et de restitution des biens spoliés ? Joachim Sieber, chercheur de provenance au Kunsthaus de Zurich, évoquera la situation actuelle en Suisse, alors que l’historienne de l’art Iris Bruderer-Oswald présentera sa biographie de Wilhelm Wartmann, qui a dirigé le célèbre musée de Zurich pendant 40 ans. Après 1933, il a eu un rôle crucial pour un certain nombre de collectionneurs d’art moderne fuyant le nazisme, en accueillant leurs collections ou en organisant des expositions d’artistes dits « dégénérés » selon l’Allemagne nazie.

Intervenants

Iris Bruderer-Oswald (historienne de l’art), Joachim Sieber (Kunsthaus Zurich et cofondateur de l’Association suisse de recherche en provenance)

____

A propos de ce séminaire

Ce séminaire explore le champ de la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art, et aux conséquences de la perte et de la disparition des biens. Il est mené en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et avec l’Institut national du patrimoine. La nouvelle programmation de l’année 2023 poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art.

Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

Retour sur le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'Occupation, 1940-1945 (RAMA)

Issu d’un programme de recherches francoallemand mené en coopération entre l’INHA et l’université technique de Berlin, le répertoire des acteurs du marché de l’art sous l’Occupation (RAMA) offre une ressource numérique trilingue, dont le premier volet a été publié fin 2021, afin de mettre en lumière des figures clés du marché de l’art en France entre 1940 et 1945.

Cette séance présentera le second volet éditorial, mené en 2022 et 2023, qui a permis de mettre en perspective les données réunies dans le répertoire grâce à des essais concernant le contexte historique, l’histoire des restitutions en France, l’histoire des juridictions d’exception.

Intervenants

Julien Aquatella (CIVS, Berlin), Cécile Bargues (INHA), Federico Nurra (INHA), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitutions des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, ministère de la Culture)

____

A propos de ce séminaire

Ce séminaire explore le champ de la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art, et aux conséquences de la perte et de la disparition des biens. Il est mené en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et avec l’Institut national du patrimoine. La nouvelle programmation de l’année 2023 poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art.

Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

Inventaire de la galerie Wildenstein, pendant l'Occupation après le départ du propriétaire © LAPI / Roger-Viollet

Le grand saut vers le numérique

Résultats de l'enquête sur les stratégies numériques des musées pendant la pandémie et sur l’avenir de la participation des publics

La pandémie de Covid-19 a donné lieu à des défis sans précédent pour les musées du monde entier, qui se sont retrouvés forcés de développer des stratégies numériques pour rester présents auprès du public et maintenir sa participation. Le rapport du projet de solidarité ICOM-AVICOM/ICOM-MPR (Comité international pour l’audiovisuel, les nouvelles technologies et les médias sociaux et Comité international pour le marketing et les relations publiques dans les musées), mené en coopération avec ICOM Allemagne, a étudié les approches numériques de 173 musées à travers 51 pays, sur tous les continents. Cet article présente les résultats de cette étude globale ainsi que l’impact potentiel, pour les musées de petite à moyenne taille, de ces approches sur les relations publiques et le développement du public à l’ère du numérique.

Les objectifs

Pendant la pandémie et les confinements que nous avons connus, maintenir un lien avec les publics a été un des défis à relever pour les musées. Nombre d’entre eux étaient déjà présents en ligne et sur les réseaux sociaux avant 2020, mais le Covid-19 les a obligés à renforcer activement leur offre numérique en proposant de nouveaux formats : podcasts, visites guidées ou encore services de médiation en ligne. Ces initiatives visaient à dépasser la distance physique et à permettre aux musées de rester en contact avec leur public.

L’objectif de l’enquête était de comprendre comment les musées ont tiré parti de leurs sites internet et de leurs comptes sur les réseaux sociaux pour maintenir ou accroître leur présence en ligne, et traiter non seulement de la pandémie, mais aussi d’autres événements d’importance pour le public. Les questions s’intéressaient principalement aux nouveaux formats et canaux de communication mis en place, au langage visuel employé pour impliquer le public, à la durabilité de ces projets sur le long terme ainsi qu’aux stratégies déployées par chaque musée pour se distinguer des autres.

Si, au départ, ce sont les musées les plus grands et les mieux financés – comme l’institut Inhotim – qui ont le plus profité de la transformation numérique, les plus petites institutions, comme le musée d’Histoire médicale d’Ingolstadt (Allemagne), ont, elles aussi, prouvé qu’elles étaient capables de maintenir de forts liens avec leurs publics lors du confinement. Ce musée a en effet mis en place diverses stratégies, dont une série de médiations quotidiennes en ligne, #covid19history, dans laquelle étaient présentés des artefacts en lien avec les pandémies de l’histoire, comme les masques de vautour que portaient les docteurs lors de l’épidémie de peste noire.

D’autres, comme le Deutsches Panzermuseum (musée allemand des Blindés de Munster), ont fait des efforts pour attirer les visiteurs et créer des liens entre les expositions et les événements du moment. L’établissement a ainsi lancé une série de vidéos autour de la guerre en Ukraine dans l’objectif de faire participer son public en reliant les expositions historiques du musée aux problèmes actuels.

De nombreux musées ont profité de la pandémie pour explorer de nouveaux formats comme le podcast afin de stimuler leurs publics cibles. L’institut Inhotim, par exemple, a lancé un podcast en 2022. Le Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt d’Hambourg s’était quant à lui lancé dès le premier confinement, en avril 2020. On peut aussi citer le musée d’Histoire naturelle de Berlin (Museum für Naturkunde Berlin), qui a créé en 2020 un podcast devenu populaire, « Beats & Bones », centré sur son exposition du moment. Avec une note de 4,6 étoiles sur 5 sur Apple Podcasts (noté par 393 utilisateurs), ce podcast est parvenu à accroître la portée du musée et à améliorer le taux de participation du public.

Conclusion

Le rapport sur ce projet de solidarité aidera les musées à tirer des enseignements des bonnes pratiques et des succès des autres institutions. Cette enquête met en lumière le potentiel innovant et créatif des pratiques muséales, grâce aux institutions qui ont testé de nouveaux canaux de communication, éléments interactifs et techniques de narration pour mieux captiver et éduquer les visiteurs. Ces nouvelles approches façonneront peut-être l’avenir des expériences muséales, aussi bien sur site qu’en ligne, au fil des évolutions du secteur. L’intégralité du rapport (disponible en anglais, en français et en espagnol) présente le score détaillé de chaque musée évalué, ainsi que d’autres exemples de bonnes pratiques, des statistiques et un index interactif. Il inclut également un article de Matthias Henkel, « Curating the Museum as a Brand » (« Gérer le musée comme une marque »), qui souligne combien il est important pour les musées d’établir une identité forte et reconnaissable et explique également quel est le rôle des stratégies numériques dans la constitution de l’image publique et de la réputation d’un musée.

Pour conclure, le rapport sur le projet de solidarité ICOM-AVICOM/ICOM-MPR fournit de précieuses données sur la transformation numérique des musées pendant la pandémie de Covid-19 et pour les années à venir. Alors que les musées doivent encore naviguer entre les défis et les opportunités qu’offre l’ère du numérique, cette enquête a tiré des leçons qui pourront les aider à choisir de futures stratégies et de nouvelles approches.

Pour plus d’informations sur l’enquête et pour accéder à l’intégralité du rapport, vous pouvez consulter ici :

Conférence annuelle du Comité international CAMOC

Le thème de la conférence annuelle 2023 du Comité international pour les collections et activités des musées des villes - CAMOC - est "Villes et musées en mutation" (Changing Cities, Changing Museums)

Les villes sont réputées pour être des générateurs et des réflecteurs de changements sociaux, économiques et politiques, et jamais autant qu'à notre époque. Les changements démographiques, les migrations mondiales et régionales, les soulèvements raciaux et sociaux, les guerres et les crises des droits de l'homme, la mondialisation économique, les pressions du développement immobilier, l'embourgeoisement, la pandémie de COVID-19 et la crise climatique ne sont que quelques-unes des forces qui poussent les villes à s'interroger sur leur avenir, leurs identités et ce qu'elles représentent.

En tant qu'interprètes de l'histoire, les musées urbains ont toujours eu la responsabilité de faire face au changement, mais les mutations existentielles qui affectent les villes au XXIe siècle présentent de nouveaux défis. Simultanément, les nouveaux impératifs de la muséologie et les conversations autour de la justice sociale poussent les musées urbains à examiner leurs propres pratiques en matière de DEAI (diversité, équité, inclusion et accessibilité) et leurs relations avec leurs communautés.

Aperçu du programme préliminaire

Lundi 16 octobre - Excursions à New York, réception d'ouverture (plus d'informations bientôt !)

Mardi 17 octobre - Jour 1 des sessions, Musée de la ville de New York

Mercredi 18 octobre - Sessions jour 2, Musée de la ville de New York

Jeudi 19 octobre - Atelier sur le logement social et la migration (plus d'informations prochainement !)

DATES IMPORTANTES

30 avril - Date limite de soumission des résumés

30 mai - Les présentateurs sont informés ; les possibilités de bourses de voyage sont émises

15 juin - Date limite de dépôt des demandes de bourses de voyage

29 juillet - Publication du programme actualisé et ouverture des inscriptions

En savoir plus sur le Musée de la ville de New York

Cézanne en son atelier des Lauves

Entre 1902 et 1906, Paul Cézanne disposa d’un atelier construit à sa demande, selon ses plans, en un lieu choisi par lui sur la colline desLauves. De l’atelier, on domine Aix ; sur la colline au dessus de l’atelier, on voit Sainte-Victoire au lieu dit « la terrasse des peintres » : Cézanne peignit là ses dernières Sainte-Victoire. Les bords de l’Arc n’étaient pas trop loin…

À l’atelier des Lauves, Cézanne peignit Le Jardinier Vallier, les Grandes Baigneuses, quelques natures mortes… L’œuvre ultime s’accomplit dans le recueillement et le silence. Cézanne, qui disait en 1866 qu’il fallait sortir de l’atelier, (« tous les tableaux faits à l’intérieur, dans l’atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air ») y revient délibérément, certain qu’avec lui son travail « sur nature » s’en trouverait accru. Il y poursuit en tout cas ses « études » : « Je dois travailler six mois encore à la toile que j’ai commencée. » écrit-il à Gasquet en septembre 1903. On peut imaginer qu’il s’agit d’une version des Grandes Baigneuses qui ne seront jamais achevées. Si le peintre préserva sa solitude pour l’unique réalisation de sa vie, la peinture (« La peinture est ce qui me vaut le mieux » lettre à son fils 26 août 1906), il n’en reçut pas moins avec affabilité et attention les amis et admirateurs qui venaient le voir (Camoin, Bernard, Denis, Vollard, Osthaus…etc)

L’atelier fut fermé à la mort de Cézanne, vidé des tableaux, aquarelles et dessins de l'artiste qu’il pouvait contenir. Paul Cézanne-fils, conscient que, depuis Paris, il ne pouvait sauvegarder ce site qui lui tenait à cœur, le vendit en 1921, après la mort de sa tante Marie (petite sœur du peintre), à un amoureux de Cézanne et du patrimoine en Provence, Marcel Provence qui préserva le site jusqu’à sa mort (1951), sans modification notable à l’étage.

Racheté par un comité américain (grâce à John Rewald, poussé par James Lord) en 1953, L’atelier fut remis à l’Université d’Aix qui le rétrocéda à la Ville d’Aix en 1969 soucieuse de lui donner un destin « muséographique » auquel, d’abord Marianne Bourges, puis Michel Fraisset, s’attachèrent. La Ville a racheté la maison située au nord du jardin de l’atelier (ancienne maison Girard) . Elle entend transférer en ce lieu toutes les fonctions pédagogiques, administratives, touristiques, inhérentes à la gestion d’un tel site. L’ atelier (rez-de-chaussée et étage), le jardin sont alors à repenser, dans le respect de ce qu’ils furent du temps de Cézanne.

C’est l’enjeu de ce colloque qui sera prolongé par un livre d’art et d’histoire à l’aune de celui qui fut publié en 2019 sur le titre « Cézanne/Jas-de-Bouffan »

Informations pratiques :

Lieu : musée Granet, Aix-en-Provence

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

ICOM France relaie la publication "Voir le musée autrement : le champ des possibles"

Après la crise majeure traversée par les institutions culturelles lors de la pandémie de la covid-19, la revue Culture & Musées a souhaité organiser une réflexion ouverte et constructive sur l’avenir des musées. Elle s’est inscrite dans le cadre de journées d’étude organisées pour la célébration du 20e anniversaire de la revue, qui avaient pour titre « Voir le musée autrement : le champ des possibles ».

Cette livraison anniversaire se nourrit des discussions commencées lors de ces journées de l’automne 2021. Elle propose une approche prospective de la muséologie et du musée à partir d’une diversité de regards fondés à la fois sur des travaux de recherche et sur des expériences pratiques. La particularité de ce numéro spécial est en effet de mêler articles scientifiques et points de vue de professionnels, en encourageant une forme d’écriture plus libre et plus personnelle.

Peut-on encore acquérir ?

ICOM France publie la synthèse du débat du 20 juin 2023 dédié aux acquisitions dans les musées

La place du musée dans la Cité et son rôle social l’obligent en effet à repenser son rapport à l’acquisition. Quand le modèle « top-down » est remis en cause, alors que la société civile souhaite être davantage impliquée dans la vie de ses institutions et que la relecture des collections pousse parfois à repenser les orientations des politiques d’acquisition, l’accroissement des collections doit répondre plus que jamais à un certain nombre de questions d’ordre déontologique : recherches de provenances, rapport des professionnels des musées au marché, relations avec les donateurs, recherches de financement, recours aux mécènes, place et rôle des citoyens dans ce processus, priorisation des acquisitions, invention de nouveaux modes d’enrichissement…

Enrichir une collection n’est pas un acte de prélèvement répondant à un besoin de thésaurisation, c’est avant tout une démarche dont l’éthique se mesure à l’aune de la variété des enjeux rencontrés à chaque projet.

Alors, peut-on encore « acquérir » ?

La séance a été modérée par Ariane James-Sarazin, directrice adjointe du musée de l'Armée. Avec les participations de :

- Leen Beyers, responsable du département collection et recherche au MAS - Museum aan Stroom (Anvers) et trésorière de COMCOL - comité international de la collecte de l'ICOM

- Alexandre Giquello, commissaire-priseur, président du groupe Drouot

- Marie-Christine Labourdette, présidente de l'Etablissement public du château de Fontainebleau, co-auteur du rapport « Améliorer la sécurité des acquisitions des musées nationaux » remis à la Ministre de la Culture en novembre 2022, directrice des musées de France de 2008 à 2018

- Juliette Raoul-Duval, présidente d'ICOM Europe et membre du groupe de travail ICOM Define

- Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans

- Markus Walz, professeur de muséologie théorique et historique à l'université des sciences appliquées de Leipzig

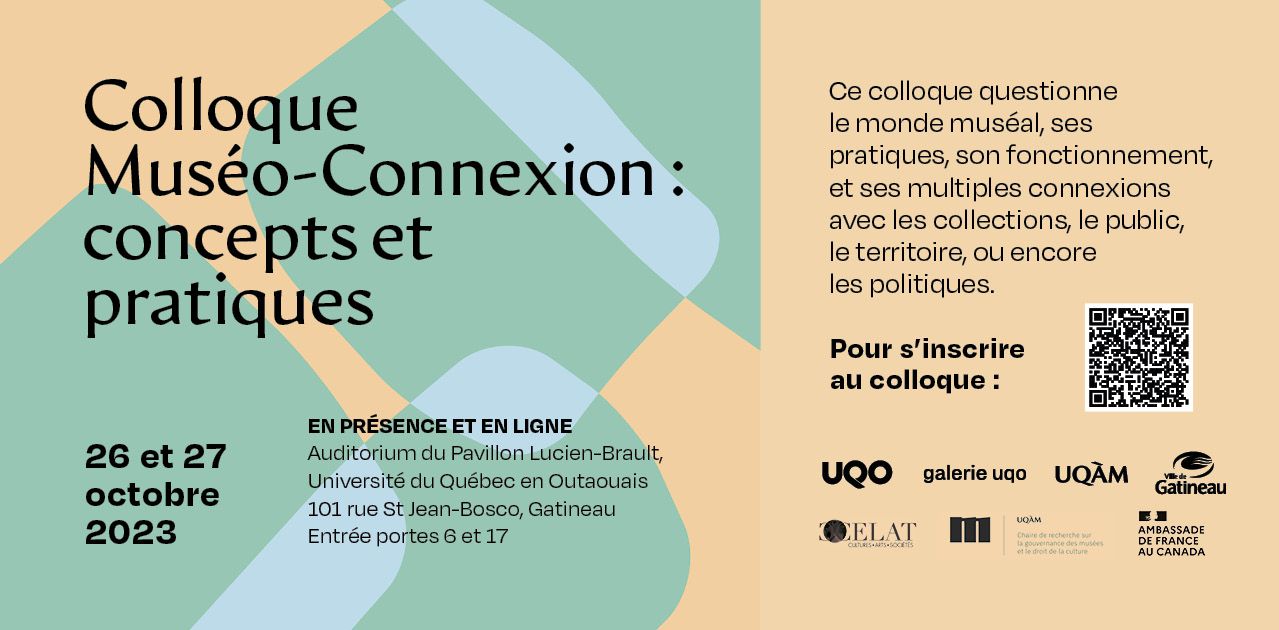

Colloque international «Muséo-Connexion : concepts et pratiques»

Colloque international "Muséo-connexion : concepts et pratiques"

Le colloque international «Muséo-Connexion : concepts et pratiques» se tiendra les 26 et 27 octobre à l'auditorium du pavillon Lucien-Brault à l’Université du Québec en Outaouais. Il questionne le monde muséal, ses pratiques, son fonctionnement, et ses multiples connexions avec les collections, le public, le territoire, ou encore les politiques. Les grands objectifs de rencontre sont l'émergence des nouveaux savoirs sur la connectivité muséale et sociétale ainsi que la réflexion sur la connexion territoire-musée-communauté.

Le projet du musée régional en Outaouais situé à Gatineau sera un cas pratique d’études de cette problématique. L’objectif du colloque est de susciter une réflexion sur les modalités et les pratiques des connexions dans le domaine des musées et de la muséologie.

Organisé en collaboration avec l’UQO, la Galerie UQO, l’UQAM, la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit à la culture, le CELAT, la Ville de Gatineau et l’Ambassade de France, le colloque réunira des milieux universitaires et professionnels ainsi que les étudiant·es.

Voir le programme S'inscrire au colloque

L'Europe des musées : Nouvelle définition, nouvelles perspectives

A propos de la conférence

Organisateur de la conférence : Comité national hellénique de l'ICOM (ICOM Grèce)

Partenaires : ICOM Europe, ICOM France, ICOM Chypre

Partenaires associés : ICOM Belgique, ICOM Géorgie, ICOM Allemagne, ICOM Italie, ICOM Moldavie, ICOM Roumanie, ICOM CECA.

Programme préliminaire :

Lundi 11 décembre – Arrivée des participants / Siège de l'ICOM-GR

17h00 Réunion du Conseil d'administration d'ICOM Europe

19h00 Cocktail

Mardi 12 décembre / Musée de l'Acropole

09h00 – Inscription

09h45 – Ouverture Allocutions de bienvenue : Emma Nardi Présidente de l'ICOM ; Lina Mendoni, ministre de la Culture ; ICOM Espagne/Union européenne Catherine Magnant

10h30 – Discours d'ouverture – Nikos Stampolidis, Directeur général du Musée de l'Acropole

11h00 – Pause café

11h30 – Session sur l'identité

Discours d' ouverture Table ronde Intervenants : Anastasiia Cherednychenko, Ukraine, Chypre (à confirmer), Alexandre Chevalier, Belgique , Giuliana Ericani, Italie, Giorgos Maginis Grèce

14h00 Déjeuner léger

15h30 Visite guidée du musée de l'Acropole

19h00 – Dîner

Mercredi 13 décembre / Musée de l'Acropole

9h30 Séance sur la crédibilité

Discours d'ouverture : Alberto Garlandini

Table ronde Contributeurs : Juliette Raoul-Duval, ICOM-Europe, Syrago Tsiara Grèce, Roumanie (à confirmer), Caren Brown ICOFOM.

12h00 – Déjeuner léger

13h30 Session sur la durabilité

Discours principal – Stefan Simon, Allemagne

Table ronde : Emilie Girard, France, Marie Clarté O'Neill, CECA, Valeria Suruceanu, Moldavie, Lana Karaia, Géorgie, Felicia Sternfeld, Allemagne, Andreas Giakoumakatos.

16h00 – Séance de clôture

17h30 – Visite guidée de la Galerie Nationale

18h30 – Dîner

Jeudi 14 décembre / Visites des musées

10h00 – Musée Archéologique National, Musée d'Art Cycladique, Musée Benaki

14h00 – Déjeuner au Musée Benaki

Départ des participants

Le projet de Conférence européenne des musées est soutenu par ICOM SAREC.

Conférence européenne des musées - ICOM Europe

Propos de la conférence

Ces dernières années, les musées européens ont activement embrassé la cause du développement durable, s'engageant dans des stratégies proactives qui englobent des innovations organisationnelles, des programmes thématiques et éducatifs et la promotion d'attitudes responsables parmi leur personnel et leurs visiteurs. Cette prise de conscience accrue a été accélérée par les événements liés au climat au cours des deux dernières années, mais découle d'une réflexion plus large sur l'évolution des musées au XXIe siècle.

La prolifération des musées dans le monde au cours des dernières décennies a conduit à une remise en question constante de leurs objectifs, de leurs collections, de leurs rôles sociaux et même de leur « définition » fondamentale. La pandémie de COVID-19 a incité à réévaluer le « prochain musée », moins axé sur la production d’expositions que sur la participation, l’inclusion et la responsabilité sociale. Après la crise, cette vision s’est orientée vers le besoin urgent de reconstruire les publics, la fréquentation et les ressources. La résilience, initialement associée à la survie pendant la crise, s'est transformée en une ambition de redonner à la culture une place centrale dans notre vie quotidienne. Les musées ont rapidement réaffirmé leur attractivité et leur innovation, modernisant ainsi leur fonctionnement.

L'engagement en faveur du développement durable, conformément aux grandes recommandations de l'ONU, va au-delà de la simple bonne volonté et de la frugalité ; c’est devenu un impératif essentiel. Lors du sommet du G20 à Rome en août 2020, le président de l’ICOM a souligné que « les musées comptent parmi les institutions les plus crédibles ». Si cette distinction est flatteuse, elle comporte également un élément de responsabilité. Les ministres, en approuvant cette déclaration dans la déclaration finale, se sont engagés à l'intégrer dans les politiques publiques nationales.

La crédibilité des musées auprès du public découle de leur rôle de pourvoyeurs d'informations vérifiées et fiables et de gardiens d'objets authentiques. Cette responsabilité scientifique occupe une place centrale dans la définition adoptée à Prague et est particulièrement cruciale dans un monde où distinguer le vrai du faux est de plus en plus difficile. C’est dans ce contexte que de nombreuses institutions et organisations muséales ont placé le développement durable au cœur de leurs politiques et de leurs programmes, engageant activement leurs publics dans cette entreprise vitale.

Les prochaines journées professionnelles à Lahti en novembre exploreront l'impact des politiques publiques nationales sur les musées en Europe. Plus précisément, nous visons à évaluer l’efficacité et la suffisance des ressources publiques allouées aux politiques culturelles pour soutenir et encourager les musées. Notre conférence annuelle s'efforce d'identifier et de comparer les politiques publiques de différents pays européens, en extrayant des informations précieuses pour l'avenir.

Nous invitons les membres d'ICOM Europe, y compris les présidents des comités nationaux ou leurs représentants, à partager leurs expériences et leurs points de vue, contribuant ainsi au développement d'une compréhension globale des différentes typologies de soutien aux politiques nationales et fournissant un cadre pour évaluer leur portée et leur impact. .

Le thème choisi vise :

- Rappeler le rôle pionnier de l'ICOM, qui a lancé en 2016 un groupe de travail sur le développement durable ;

- Mettre en valeur le rôle des comités nationaux d'ICOM Europe, dont beaucoup ont mis en place des groupes de travail, mené des enquêtes auprès de leurs membres, relayé des initiatives et promu des bonnes pratiques. L’objectif est de mieux identifier et caractériser les actions entreprises par les musées en Europe.

- Valoriser les « membres » d’ICOM Europe qui sont observateurs et parfois contributeurs aux politiques culturelles nationales et qui sont en mesure de contribuer à esquisser un panorama des politiques culturelles mises en œuvre par les États pour accompagner leurs musées dans leur volonté de se saisir des enjeux environnementaux. De quels moyens disposent les musées ? Quelles mesures d'efficacité ?

Projet d'ordre du jour :

- Ouverture et introduction par le conseil d'administration d'ICOM Europe

- Session 1 : présentation du programme de développement durable de l'ICOM, intervention du président (ou représentant) du groupe de travail ad hoc

- Session 2 : interventions des partenaires des journées en Finlande : Nemo, Ecsite

- Session 3 : présentations par les membres d'ICOM Europe de l'éventail des aides publiques et incitations dédiées au développement durable dans les musées de leurs pays

- Conclusion. Des pistes pour l'avenir.

Organisation

La journée prendra la forme d'un séminaire de travail, ouvert à tous les membres d'ICOM Europe (sur place ou en ligne) et au public Ne-mo.

- Les débats seront traduits dans les langues officielles de l'ICOM, enregistrés et publiés.

- Un appel à communications sera lancé et se poursuivra jusqu'à fin septembre et le programme final se terminera en octobre 2023.

- La participation est gratuite. Les participants sont responsables de leur propre séjour. les participants seront invités à une fête de bienvenue.

- Les détails matériels seront élaborés en partenariat avec Ecsite et NEMO.

Informations pratiques :

Lieux des conférences :

- Musée des arts visuels, Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti.

- Salle de séminaire – Atelier Kumma

Hôtels:

- Hôtel Lahden Seurahuone https://www.sokoshotels.fi/fr/lahti/sokos-hotel-lahden-seurahuone et

- Scandic Lahti City https://www.scandichotels.com/hotels/finland/lahti/scandic-lahti-city .

Comment rejoindre Lahti :

- Aéroport d'Helsinki https://www.helsinki-airport.com/ . De l'aéroport, prendre le train jusqu'à De l'aéroport, train

- Tikkurila et un autre train pour Lahti https://www.helsinki-airport.com/train.php . 9 minutes puis 50 minutes.