Recherche

Résultats de la recherche

2104 résultats trouvés

Les réserves de musée : Etat des lieux et nouveaux défis

Le Groupe de travail de l’ICOM sur les collections en réserves organisera à Paris, du 29 au 31 octobre 2024, une conférence internationale autour de la question des réserves muséales à travers le monde.

Cette conférence, qui sera organisée au sein de l’Université Sorbonne nouvelle et en partenariat avec plusieurs institutions, fait suite au lancement d’une enquête internationale sur les réserves muséales dont les résultats seront partagés dans les prochaines semaines et discutés au cours du colloque.

L’ICOM entend ainsi poursuivre cette réflexion en conviant professionnels et chercheurs à dialoguer sur les actions de communication et de médiation qui sont organisées autour des réserves muséales, les transformations technologiques et les nouveaux types de réserves mis en place, ainsi que de leur possible évolution dans les prochaines années et les moyens les plus adaptés pour faire face aux défis de demain.

Les propositions de communication et/ou d’article seront acceptées jusqu’au 15 mai 2024 inclus.

Les communications seront présentées en anglais ou en français.

Elles seront adressées à : storage@icom.museum

La couleur : matière, technique et perception

L’enjeu de ce colloque interdisciplinaire est de présenter le chantier mené conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art et la Bibliothèque nationale de France pour faire évoluer AGORHA (plateforme de données de la recherche de l'Institut national d'histoire de l'art), en vue d’intégrer des données matérielles sur les œuvres d’art, ainsi que l’outil d’éditorialisation développé pour l’interrogation de ces données à partir de deux corpus, panneaux peints et enluminures. Il s’agira de montrer comment les données matérielles peuvent devenir des sources au même titre que les données documentaires et comment la compréhension d’une œuvre peut être affectée par ces éléments matériels et techniques. Des spécialistes français et internationaux partageront leur expérience autour des données matérielles d’œuvres polychromées.

Une partie de l’événement se déroulera en anglais.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée (CNRS, équipe monde byzantin) et le centre Jean-Mabillon

Comité d’organisation

Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (ministère de la Culture), François Pacha Miran (INHA)

Comité scientifique

Léa Checri (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (ministère de la Culture), Federico Nurra (INHA), François Pacha Miran (INHA)

Intervenants

Maurizio Aceto (université du Piémont oriental), Angelo Agostino (université de Turin, Italie), Thomas Calligaro (C2RMF), Émilie Chalmin (université Savoie-Mont-Blanc), Léa Checri (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Magdalena Łaptas (université Cardinal Stefan Wysczynski,Varsovie), Anne Michelin (CRC-MNHN), Federico Nurra (INHA), Doris Oltrogge (EPHE, Université des Sciences appliquées de Cologne), François Pacha Miran (INHA), Michel Pastoureau (EPHE), Thomas Rainer (université de Zurich), Francesca Robotti (université du Piémont oriental), Annie Vernay-Nouri (BnF), Alberto Virdis (université Masaryk, Brno)

Appel à chercheurs associés 2024-2025

La BnF lance la nouvelle édition de son appel à chercheurs, afin de s’associer le concours de jeunes chercheurs intéressés par l’étude de ses collections et de son histoire. La richesse exceptionnelle autant que l’ampleur de ces collections permettent d’explorer des sources inédites ou méconnues dans toutes les disciplines.

Le statut de chercheur associé BnF offre une relation privilégiée à la Bibliothèque, à travers un accueil au cœur de ses départements et de ses collections.

En plus des avantages offerts à l’ensemble des chercheurs associés, la BnF propose cette année quatre bourses de recherche sur des domaines spécifiques :

- une bourse Alexandre Tzonis et Liane Lefaivre sur l’architecture et son environnement

- une bourse Louis Roederer sur l’histoire de la photographie

- une bourse Mark Pigott pour les humanités numériques

- une bourse Paul LeClerc-comité d’histoire de la BnF sur l’histoire de la Bibliothèque et de ses collections

Date limite de dépôt de candidature : 2 mai 2024 12 h.

Journée professionnelle de la FEMS

Une Journée professionnelle de la FEMS c'est :

- Un programme simple : des conservateur·rices, des chargé·es d'exposition et des scénographes qui nous font découvrir les coulisses des projets d'exposition.

- Une méthode active : la visite de l'exposition permet de croiser les regards et de cheminer des enjeux de récit à leur traduction scénographique.

PROGRAMME

Rendez-vous à l'accueil professionnel, Champs Libres, 46 bd Magenta, Rennes

10H-10H30 : ACCUEIL

Accueil café, temps d'interconnaissance des participants.

10H30 : MATINEE VISITE

MUSEE DE BRETAGNE – EXPOSITION MOURIR, QUELLE HISTOIRE !

Présentée du 9 juin au 3 décembre 2023 à l'abbaye de Daoulas dans le Finistère, l'exposition Mourir, quelle histoire ! est accueillie de mars à septembre 2024 par le musée de Bretagne à Rennes.

Coproduction entre deux structures, ce projet d'exposition itinérante débouche aussi sur une nouvelle ambition pour le Musée de Bretagne : celle de produire une nouvelle exposition, entière écoconçue Carnavals.

Visite de l'exposition Mourir, quelle histoire avec Sylvia Linard, cheffe de projet et Violette Cros, scénographe

L’exposition interroge le rapport qu’entretiennent les vivants à la mort et aux morts. Mêlant objets funéraires de Bretagne et de pays lointains, l’exposition propose une plongée dans la diversité des pratiques culturelles liées aux rituels funéraires afin de mieux comprendre les nôtres et s’interroger, à titre individuel, sur notre rapport à la mort.

DÉJEUNER à la charge des participants

APRÈS-MIDI 14H - 16H : DÉCRYPTAGE

1 SCÉNOGRAPHIE POUR 2 LIEUX / 1 SCÉNOGRAPHIE POUR DEUX PROJETS D'EXPOSITION

INTÉGRER UNE DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION AUX PROJETS D'EXPOSITION : ENJEUX TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS ET JURIDIQUES

Regards croisés des maitres d'ouvrages et du maître d'œuvre.

Hélène Decaen, responsable exposition au musée de Bretagne, Sylvia Linard, cheffe de projet au Musée de Bretagne et Violette Cros, scénographe

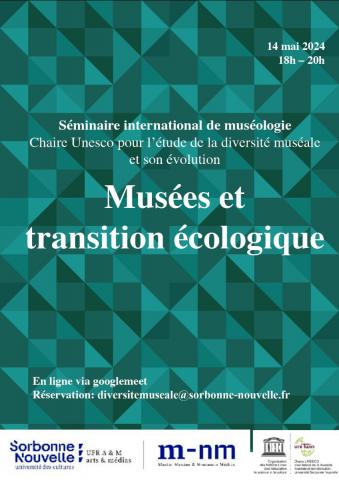

Musées et la transition écologique

Le 14 mai prochain de 18h à 20h se tiendra le prochain Séminaire international de muséologie de la chaire Unesco pour l'étude de la diversité muséale et son évolution

La séance portera sur les "Musées et la transition écologique", et sera animée par Anne Bessette (Labex ICCA) et François Mairesse (Université Sorbonne Nouvelle, et responsable de la chaire)

Il s'agira de réfléchir aux rôles que les musées peuvent jouer face à la crise écologique ? Comment repenser et faire évoluer leurs modes de fonctionnements, en réponse à l'urgence que représente cette crise ? Cette séance propose de mettre en discussion quatre professionel.le.s du secteur muséal autour de ces questions, afin de confronter leurs points de vues, ancrés dans une diversité de pays et de types de musées.

En présence de :

- Isabelle Vergnaud, Coordinatrice médiation et culture, attachée de conservation au SYCOPARC, Parc naturel régional des Vosges du Nord (France) et secrétaire adjointe de la Fédération des écomusées et des musées de société - FEMS

- Fernand Collin, Directeur du Préhistomuseum de Flémalle (Belgique)

- Carole Destre, Coordinatrice Climat et Biodiversité au Horniman Museum and Gardens(Royaume-Uni)

- Marie-Claude Mongeon, Secrétariat général et projets stratégiques, MAC Musée d'art contemporain de Montréal (Québec/Canada)

Pour vous inscrire à cette séance, merci d'écrire à diversitemuseale@sorbonne-

Congrès de l'Amcsti 2024

Au cœur de notre Culture, l’industrie est parfois oubliée face à la science et à la technique. Alors que ce monde se renouvelle et est entièrement lié aux enjeux environnementaux, technologiques et sociétaux, son absence questionne. Aujourd’hui il est nécessaire d’interroger le dialogue que nous souhaitons mettre en place avec ce monde et ses acteur.rices. Collaborer avec les entreprises, s’engager ensemble dans les transitions, valoriser et questionner ce patrimoine, comprendre comment les vocations peuvent être des passerelles entre nos pratiques et nos valeurs, mais aussi s’interroger sur les transformations possibles du « I » seront quelques-uns des nombreux sujets dont ce Congrès entend s’emparer.

Keynotes, tables rondes, conférences, ateliers ou encore une foire aux échanges sont au programme de cette nouvelle édition.

Clôture des inscriptions le 19 mai 2024

"Vibration et conservation"

Le consortium Vibration et Conservation, coordonné par l’Inp, organise un colloque et un workshop international à Paris, les 7 et 8 novembre 2024

Propos

Au cours de sa vie, un objet du patrimoine est amené à être sollicité en vibration à de nombreuses reprises. Pendant des déplacements, internes pour rejoindre un espace de travail depuis un espace de réserve, ou externes dès lors qu’il s’agit d’un prêt par exemple. Les vibrations peuvent également être générées par des éléments intrinsèques au musée - un système de climatisation trop puissant, un flux de visiteurs important - ou extrinsèques, des travaux de génie civil ou des transports publics à proximité immédiate des collections. Enfin, de plus en plus d’évènements sonorisés prennent places dans les espaces patrimoniaux, qu’il s’agisse de défilés de mode, de concerts, ou de spectacles son et lumière, les forts niveaux acoustiques mis en œuvre font vibrer les objets exposés et leurs supports.

Des différents facteurs qui peuvent altérer un bien culturel (variations climatiques, UV, COV, microbiologie, etc.), les chocs et les vibrations sont les derniers à avoir été considérés par les professionnels du patrimoine. Pourtant, la soumission répétée ou ponctuelle à des contraintes vibratoires même de faibles amplitudes peut provoquer une rupture. Il est donc nécessaire de protéger les œuvres des vibrations tout au long de leur vie.

Ce colloque, organisé sur 2 jours, se propose de donner la parole aux différents acteurs du patrimoine, préventeurs, régisseurs, conservateur-restaurateurs, conservateurs et scientifiques de la conservation pour faire état de solutions pratiques de protection des objets contre les vibrations, mais aussi de problèmes rencontrés n’ayant jusqu’ici pas trouvé de solutions.

La première journée sera dédiée aux interventions réparties en trois sessions. Deux formats de présentation sont possibles : soit une présentation thématique d’une vingtaine de minutes, soit une brève présentation (2 minutes) de problèmes. La seconde journée proposera des ateliers pratiques de mesures et interprétations des vibrations, organisés en fonction des problèmes soumis lors de l’AAC et présentés lors de la première journée.

Ainsi les trois sessions s’orienteront selon les thèmes suivants :

1. Vibration et transport

2. Vibration et environnement des collections

3. Vibration et évènementiel.

Informations pratiques

Le colloque se tiendra à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein - 2 rue Vivienne - 75002 Paris

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Une traduction sera proposée lors de la première journée.

Les musées comme espaces communs du vivre-ensemble en contexte de crise (économique, identitaire, culturelle, écologique, politique, diplomatique)

Journée d'étude // MEM - Centre des mémoires montréalaises

Si la mission traditionnelle des musées reste fondamentalement centrée sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel pour les générations futures, ces institutions sont, cependant, de plus en plus confrontées à des enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels. Lors des discussions sur la nouvelle définition des musées au sein de l’ICOM, nous avons vu l'émergence d’un débat sur le rôle des musées comme lieu d’un dialogue critique sur le monde et de justice sociale.

En outre, si les musées d’histoire proposaient jusqu’ici un récit narratif unique, généralement basé sur une vision officielle (appuyée par les élites et les autres institutions gouvernementales), aujourd’hui, la multivocalité, prônée par la muséologie sociale dès les années 70-80, est au centre des nouvelles expositions des musées d’histoire et de société. Cette tendance s’observe également dans les musées d’art.

Dans le cadre de cette journée d’étude, nous mettrons en lumière comment les musées deviennent des espaces communs du vivre-ensemble dans nos sociétés contemporaines fortement polarisées. Cependant, ce concept reste un défi pour que les musées intègrent les récits considérés comme ceux des “autres” (peuples autochtones, populations immigrées, autrement dit, les minorités ethniques, raciales et culturelles) au grand récit national.

Atelierrrr "éco-conditionnement des œuvres"

Comment concevoir des conditionnements pour les œuvres permettant d’en réduire l’impact environnemental, tout en respectant les normes de conservation ?

L'Augures Lab Scénogrrrraphie, en collaboration avec le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, organise une journée professionnelle gratuite et ouverte à tous·tes sur la thématique de l'éco-conditionnement des œuvres d'art, suite au travail de recherche-action mené depuis un an par une quinzaine de membres du Lab (Atna, EventChange, Fondation Cartier, Fondation Kanal, Musée d'Orsay, Musée du Louvre, Musée du Quai Branly, Palais des Beaux-Arts de Lille, Palais de Tokyo & étudiant·es-professionnel·les indépendant·es), qui donnera lieu prochainement à la publication en ligne d'un guide de l'éco-conditionnement.

Le programme de la journée s'articule en deux phases : une matinée d'exploration incluant la restitution du travail de recherche-action des membres du Lab et deux tables rondes réunissant des invité·es expert·es sur les enjeux de coopération (Florence Bertin, Valérie Kozlowski, Juliette Rémy, Mélanie Rivault, Hélène Vassal...) et de transport (Arnaud Bigot, Serge Daillau, Sébastien Quéru, Bénédicte Rochet...) ; un après-midi d'approfondissement avec deux ateliers participatifs et collaboratifs, autour des enjeux du choix des matériaux et du pilotage stratégique de l'éco-conditionnement.