Recherche

Résultats de la recherche

2104 résultats trouvés

L' art urbain : (re)connaissance, valorisation et prise en compte patrimoniale

En France, nombreuses sont les manifestations ponctuelles consacrées à l’art urbain, mais bien plus rares les établissements qui ont fait le choix de l’inclure dans leurs collections... Pourtant, depuis plus de 40 ans l’engouement du public et l’intérêt des professionnels pour ce courant artistique ne cessent de grandir.

La complexité du statut, la méconnaissance des matériaux, le manque d’inventaire d’une documentation pourtant pléthorique : autant d’éléments qui freinent encore nos institutions dans l’étude et la patrimonialisation de cette expression artistique contemporaine.

Comment se positionnent les institutions culturelles des pays voisins ? Comment les acteurs privés (collectionneurs, galeristes, associatifs) ont-ils trouvé leur place dans l’économie générale de cette forme d’art ? Où en est la recherche sur les matériaux, leurs altérations, leur conservation et restauration ? Quelles sont les positions des artistes eux-mêmes ? Que disent les législations ? Quelles initiatives institutionnelles existe-t-il en France ?...

Des questions auxquelles ces 3 journées d’échanges internationaux tenteront d’apporter des réponses et des pistes de réflexion pour permettre une meilleure (RE)connaissance de l’art urbain.

Ces journées s'inscrivent dans le cadre de l'année européenne du patrimoine. Elles sont coordonnées par Dominique Aris, cheffe de projets art et culture dans l’espace public au ministère de la Culture Christian Omodeo, docteur en histoire de l’art, fondateur de Le Grand Jeu et pour la séance conservation / restauration par Alain Colombini, restaurateur, spécialisé dans les œuvres d’art contemporain, CICRP, Marseille.

Frais d'inscription : 210 euros

Pour toute information : muriel.marcelles@inp.fr / 01 44 41 16 52

Entre collections et publics : le récit dans l'exposition

Editorial

Après une année de débats riches et denses sur le « musée du XXIe siècle », très largement consacrés à la question des publics, arrêtons-nous un temps sur les collections et ce qui fait lien entre collections et publics.

Comment rendre les collections des musées aussi vivantes et attractives que les événements qui les entourent ? Comment « animer » l’objet et le rendre familier et intelligible à tous ? La narration rend vivant et accessible l’objet dans ses murs, et elle interagit avec les connaissances et le profil du visiteur. Le récit, spectacle changeant dans un parcours durable, estompe le clivage entre événementiel et permanent qu’il actualise et désacralise.

À tout moment, il peut s’adapter aux publics dans leur diversité d’âge, de langue, d’origine géographique ou sociale... et s’enrichir au rythme des connaissances scientifiques nouvelles. En cela, l’approche par le récit est une réponse à la recherche de démocratisation du musée, à l’opposé d’une vision d’élitisme et d’immobilisme qu’on lui prête parfois.

Ce thème, que l’on a choisi de débattre lors de la journée professionnelle 2017 d’ICOM France, ne pouvait mieux trouver sa place qu’au musée des Confluences à Lyon, qui s’attache à raconter la « vibration du monde ». Parce qu’il rassemble des collections issues de multiples provenances, le musée des Confluences devait construire entre elles un cheminement lisible, en faire l’histoire et permettre au visiteur d’avancer dans un parcours créatif avec des clés de lecture accessibles.

Construire ce récit a inspiré le projet architectural et a déterminé son cahier des charges. L’architecture du bâtiment et son emplacement entre deux eaux contribuent à ce récit, le musée des Confluences s’inscrivant ainsi dans un « paysage culturel » qu’il participe à transformer.

L’attractivité de cette journée ne s’est pas démentie : 420 inscrits, attirés par la pertinence du thème mais aussi par l’exceptionnel panel de onze responsables ou directeurs de grands musées français et étrangers. Au nom de l’équipe d’ICOM France, je les en remercie, ainsi que les trois modérateurs, responsables de musées et administrateurs d’ICOM France. Déjà en 2016, lors de la journée professionnelle organisée au Sénat, il était frappant de constater que nos membres attendaient de nos rencontres qu’elles soient des espaces de réflexion. En répondant nombreux à nos invitations tout au long de l’année 2017, les membres d’ICOM France ont ainsi manifesté leur aspiration à participer au débat sur le devenir de leurs métiers, de leurs institutions et d’intervenir sur d’importantes transformations en cours dans les musées. Les adhérents d’ICOM France sont issus de tous les corps de métier des musées, de toutes les strates hiérarchiques et d’établissements de toutes tailles répartis sur l’ensemble du territoire. C’est une incontestable représentativité et c’est en leur nom à tous que nous avons participé, en décembre 2017, à l’invitation du ministère de la Culture aux Assises des métiers des musées.

L’ICOM est un réseau de musées répartis dans 136 pays dont ICOM France est un des tous premiers contributeurs ; cela légitime une fierté, mais surtout cela nous oblige. Avec cette journée professionnelle, nous contribuons ensemble à tracer les contours du musée que nous voulons pour demain.

Juliette Raoul-Duval, présidente

"L' émotion dans les expositions"

Pour un dossier consacré à "L'émotion dans les expositions", sous la direction de Gaëlle CRENN (Université de Lorraine) et de Jean-Christophe VILATTE (Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse) la revue Culture & Musées lance un appel à proposition d'articles.

Retrouvez dans le dossier ci-contre plus d'informations sur l'appel à proposition.

Merci d’adresser vos propositions d’articles sous la forme de résumés (5 000 à 7 000 signes) par courriel avant le 30 novembre 2018 à Gaëlle Crenn (gaelle.crenn@univ-lorraine.fr) et Jean-Christophe Villatte (Jean-christophe.vilatte@univ-lorraine.fr), avec copie pour Marie-Christine Bordeaux (marie-christine.bordeaux@univ-grenoble-alpes.fr).

Face aux "risques", comment les musées peuvent-ils améliorer leur organisation ?

|

Qu'est-ce qu'être aujourd'hui un "professionnel de musée" en Europe ?

Organisée par ICOM France et l’Institut national du patrimoine en partenariat avec ICOM Europe et le comité international ICTOP, cette soirée-débat déontologie a permis de parler de celles et ceux qui font vivre les musées, en examinant la situation actuelle des professionnels de musée, les tendances et évolutions récentes des métiers comme les perspectives et surtout les impacts en termes de compétences pour les années à venir.

En cette année européenne du patrimoine culturel, des représentants européens d’ICOM ont été conviés à débattre de leurs perceptions et préoccupations - communes et distinctes - de professionnels de musée sur les métiers et leur environnement respectif. Un regard additionnel d'invités venus d'Asie et d'Amérique a permis de mettre en lumière d'éventuelles spécificités européennes et de compléter l’échange.

La rencontre s'est tenue en anglais et en français grâce au soutien de la Délégation générale à la langue française et des langues de France.

Retrouvez l’intégralité de cette soirée-débat en vidéos ci-dessous :

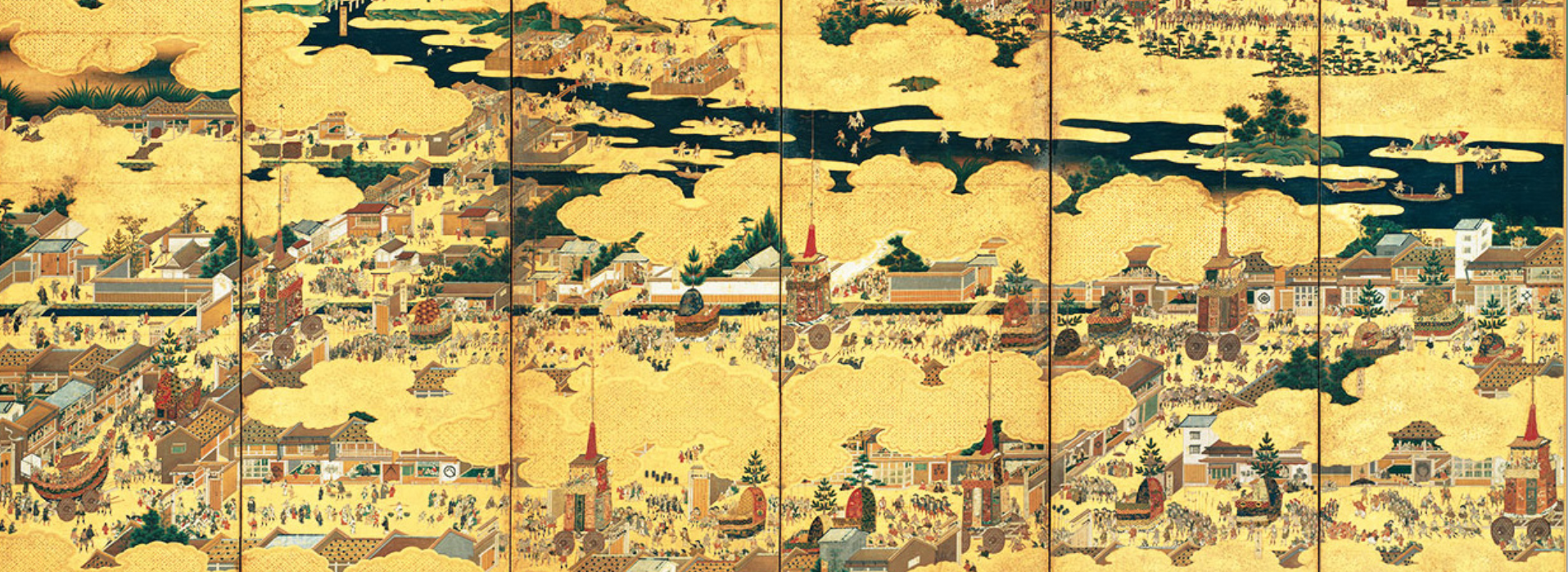

ICOM Kyoto 2019 - 25e Conférence générale d'ICOM International

Les musées, plateformes culturelles : L' avenir de la tradition

Du 1er au 7 septembre 2019, Kyoto accueillera la plus grande conférence au monde dédiée au secteur muséal. Plus de 3 000 professionnels des musées et experts internationaux de tous les horizons participeront à cet événement triennal, la 25e Conférence générale de l’ICOM.

Après 24 éditions couronnées de succès, la conférence phare de l’ICOM est devenue un centre d’échange mondialement reconnu sur les questions d’actualité auxquelles les musées font face aujourd’hui, mais aussi sur les solutions les plus innovantes.

Outre les débats, les tables rondes et les panels sur une vaste gamme de sujets, allant du développement durable aux Droits de l’Homme, en passant par la définition du musée ou l’art asiatique, la Conférence générale de Kyoto 2019 accueillera également la Foire internationale des musées. Cette foire présentera des technologies de pointe et les participants seront en mesure d’interagir avec les dernières innovations développées pour les musées.

Une vague de discussions et d’échanges d’idées sur les questions relatives aux musées submergera la ville pendant une semaine. Les excursions et les ateliers offriront la possibilité de rencontrer d’autres professionnels et des passionnés des musées, ainsi que d’approfondir votre expérience et votre compréhension de l’univers des musées.

Présentation générale

Informations

Du 1er au 7 septembre 2019

Centre International de Conférence de Kyoto (ICC Kyoto)

Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto 606-0001, Japan

Tél.: +81 (0)75-705-1229 Fax: +81 (0)75-705-1100

Secrétariat d'ICOM Kyoto 2019

(c/o Congress Corporation)

3-6-13 Awajimachi, Chuo-ku, Osaka 541-0047, Japon

Tél. : +81 (0) 6-6229-2555 Fax : +81 (0) 6-6229-2556

Adresse électronique : icom2019@congre.co.jp

Salon professionnel des musées à la 25e Conférence générale d'ICOM

Devenir un exposant lors de la 25e Conférence générale d'ICOM à Kyoto

Pendant les trois journées de l’ICOM Kyoto 2019, du lundi 2 septembre au mercredi 4 septembre 2019, aura lieu le salon professionnel des musées, qui est un événement destiné à de nombreuses entreprises dans le domaine des musées et de la culture. Ce salon, qui se déroulera également au sein du Centre de Conférence International de Kyoto (ICC Kyoto), est le lieu idéal pour présenter vos produits, idées, solutions et projets à plus de 3 000 professionnels des musées du Japon comme de l’international.

Pourquoi ne pas participer comme exposant à cette opportunité unique ?

Journée professionnelle 2017 - Entre collections et publics : le récit dans l'exposition

La thématique de la journée professionnelle d'ICOM France en 2017 portait sur le récit comme outil permettant d'estomper le clivage entre le temporaire et le permanent, qu'il actualise et désacralise. En cela, l'approche par le récit était aussi une réponse à la recherche de démocratisation du musée, à l'opposé d'une vision d'élitisme et d'immobilisme qu'on lui prête parfois.

Cette journée professionnelle a permis à tous nos membres de prendre part au débat sur l'évolution des liens entre le musée et ses publics.

Retrouvez l'intégralité de cette journée en vidéos ci-dessous :

Qu'est-ce qu'être, aujourd'hui, un "professionnel de musée" ?

Depuis une quinzaine d’années, les musées ont connu une évolution sans précédent. Des moyens d’investissement considérables ont permis un formidable essor de la fréquentation, même si celle-ci connaît un certain ralentissement depuis les attentats de 2015. Dès lors, on porte un regard beaucoup plus exigeant sur leur gestion, mesurée par de nombreux critères que les établissements « culturels » utilisaient peu auparavant : courbes de fréquentation, ratio ressources propres/budget de fonctionnement, atteintes d’objectifs pédagogiques, diversification des publics …

Désormais « managés », les musées gèrent leurs ressources (humaines, financières, patrimoniales…) avec un souci de performance qui impacte toutes les fonctions :

- En interne, coexistent à tous les niveaux de la hiérarchie, des fonctionnaires et des contractuels qui co-construisent de nouvelles manières d’exercer,

- Sous cet effet notamment, des pans entiers d’activité sont externalisés sous forme de sous-traitance, marchés publics, délégations de services publics voire portage salarial, y compris dans des missions qu’on aurait auparavant qualifiées de régaliennes.

- De nouveaux métiers se développent : mécénat, web, réseaux sociaux, résidences d’artistes…

- De nouvelles activités ajoutent de la valeur : boutiques, cafés et restaurants, locations d’espaces.

Tous, parmi ces nouveaux praticiens, sont-ils des « professionnels de Musée » ?

Dans le même temps, de nouveaux acteurs apparaissent : les fondations rattachées à des grands collectionneurs ou parfois issues de mondes tout à fait exogènes, comme l’industrie du luxe. Ces acteurs offrent au grand public des expositions de qualité, conçues par des professionnels bien souvent issus des grands musées nationaux. Animations, médiation, ateliers pour enfants, accessibilité aux visiteurs en difficulté… l’offre est en de nombreux points comparables à celle des « Musées de France ».

Inscrite dans un cycle sur la déontologie des musées, cette soirée-débat devait apporter un éclairage prospectif : qu’est-ce qu’être, aujourd’hui, un professionnel de musée ? Il s’agissait tout autant de poser la question du statut des personnels que celle du lien entre culture et intérêt public : la « mission de service public culturel » du musée n’est-elle garantie que si l’institution est elle-même une institution publique ? A quelles conditions ces changements sont-ils un enrichissement, tout à la fois pour les publics et pour les professionnels ?

Retrouvez l'intégralité de cette soirée-débat déontologie en vidéos ci-dessous :

Accès à la déontologie : bilan et perspective des formations en France

Cette première soirée-débat déontologie organisée par ICOM France et l'Institut national du patrimoine devait procéder à un état des lieux des formations en déontologie.

De plus en plus de personnels intègrent les effectifs des musées sans avoir acquis au préalable une formation spécifique «musée ».

Des fonctions telles que les finances, les RH, l’événementiel, la recherche de mécénat, l’accueil et la sécurité, les développements web et réseaux reposent sur des compétences élevées acquises en formations supérieures ou grandes écoles et sont applicables sans formations complémentaires aux missions actuelles de « gestion » des musées. Ces missions prennent de plus en plus de poids dans les établissements, sous l’influence du besoin d’améliorer le ratio recettes/dépenses, d’augmenter la fréquentation, de renforcer la sécurité des visiteurs...

C’est un enrichissement humain en même temps qu’un changement substantiel dans les qualifications des personnels de musées, qu’on aurait pu jusqu’à récemment décrire comme des métiers où l’on conserve, enrichit, restaure des collections patrimoniales pour les rendre visibles aux publics. Telle est en substance la définition du musée par l’ICOM. Cette définition est assortie d’un « code de déontologie » dont la lecture convainc qu’au-delà de principes : il exprime les valeurs qui lient entre eux tous les intervenants de la chaîne qui va de l’objet au visiteur et en constitue, ce faisant, la culture commune.

Force est de constater que les professionnels formés dans un cadre non spécialisé n’accèdent pas tous à cette culture commune et n’ont pas tous bénéficié d’un cursus de déontologie. À tous les étages de la hiérarchie d’un musée, on croise des agents qui n’ont pas connaissance du « code de déontologie », ni même de son existence, ni même de l’existence de la loi Musée qui, pourtant, les oblige.

Jusqu’à quel point ce constat se vérifie-t-il, est-ce dommageable ? Et si oui, que faire pour y remédier ?

Retrouvez l'intégralité de la soirée-débat déontologie en vidéos ci-dessous :